回想の九十一年

山路梓

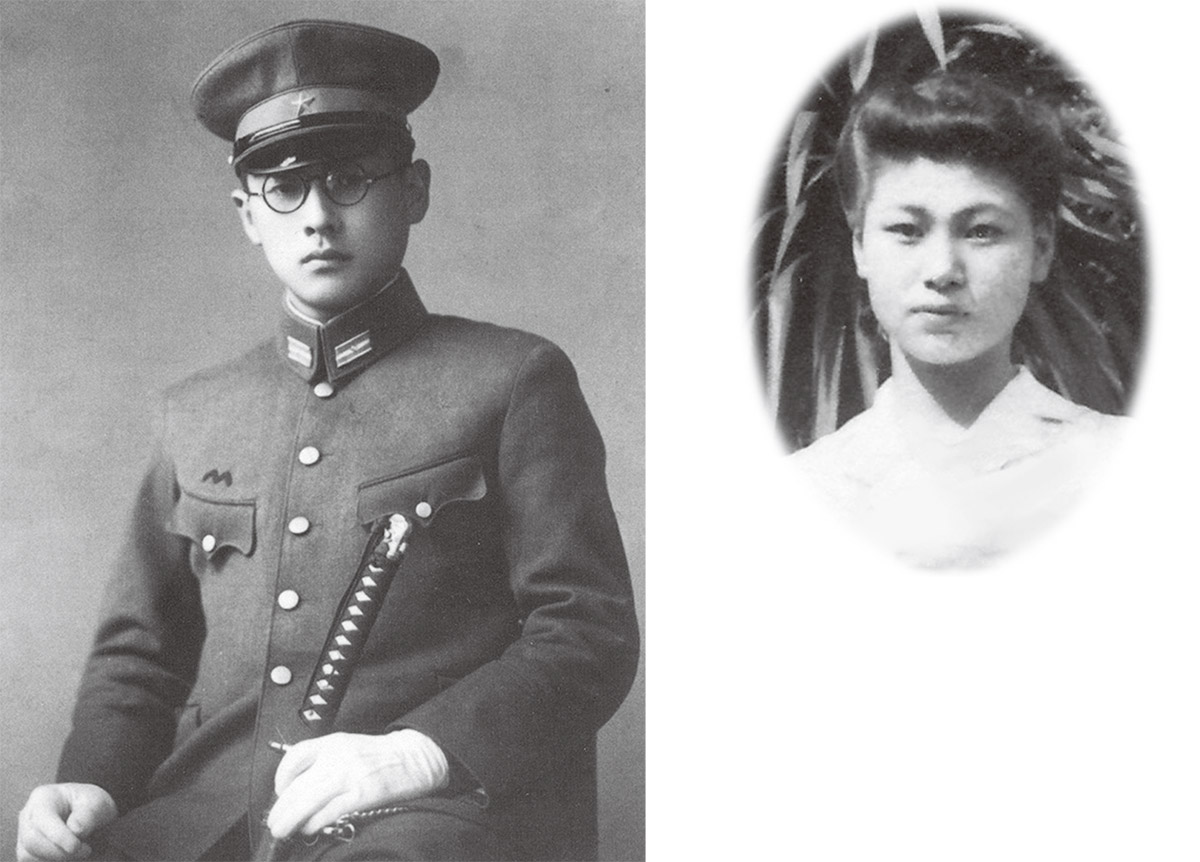

山路梓

その頃、大連には既に父の義兄がいたが向井龍三といい、仲々の人物だったらしく、大陸で手広く事業を展げ、日本・満州・支那の架け橋的な存在だったという。(中国という国はまだ存在しなかった)

当時、神戸で貿易商を営んでいた父も、義兄からの度重なる渡満の要請に抗し難く、遂に当面の移住を決意したのだと思う。

父、山地孝二は香川県の出身だが、若い頃から当時、三井、三菱をもしのぐ商社といわれた神戸の鈴木商店に勤め、「おいえさん」こと女社長に語学の才を認められ、外国語学校の夜学に通った。数年も経つうちに美しいキングス・イングリッシュに加えスペイン語まで自由に話せるようになったので、自然、外国の駐在が長くなり、アルゼンチンのブエノスアイレスを本拠にして、鈴木商店の旗印のもと、船舶から砂糖まで世界中を相手に取引していたが、気がつくと三十歳を越えていた。兄弟姉妹は十一人。父が長男だったため、結婚のことも考えて鈴木を退社し、その子会社の神戸製鋼所に移職し、間もなくわたしの母「日向きぬ」と出会い結婚した。

母を中にした船場育ちの三姉妹は不幸にも若くして両親を喪い、以後、三人が結婚するまで親権者として父親代りに面倒をみてくれたのが、わたしからいえば母方の祖母「日向せい」の弟、日向利兵衛である。

彼は船場の出でありながら、生まれながらのハイカラ趣味で進取の気性に富み、ちょうど支那事変のころ、ナチの迫害を逃れて来日していた世界三大建築家の一人「ブルーノ・タウト氏」に熱海の別荘を依頼して建てているが、タウトの作品で日本に現存するのは唯一日向邸のみという。

右:母・日向きぬ

広すぎる芝生に五、六人の子供が輪になって座り、アカシヤの白い花と水で香水まがいのものを作ってみたり、冬は芝生のはずれの大きな河が凍るので、家族も近所の人たちもスケートを楽しんだ。わたしだけは幼かったので、長靴で走り廻っていたらしいが、凍てつくようなあの大陸の冬の寒さ、そしてペチカで暖められた春のような家の中の暖かさ、ロシア人のおじいさんが、毎日いろんな菓子パンを木箱に並べて売りに来ていたことなどなど、幼心に今も忘れない。そして、わたしが小学一年生になる少し前、神戸に帰ってきた。

父は大阪の四ツ橋の川沿いに建つビルの二階で貿易商を再開し、やがて御影(神戸市外)に家を建てることになり、その間、六甲で二年程借家住まいをしたが、借家ながら庭の木立も深く、藤棚もあったし、金魚ぐらいは放せる小さな池もあった。あのころはなにごとも情緒があってよかったなと昔が恋しい。

支那との間で長い戦争が続いていたにも関わらず、国民の生活はまだ平穏で、わたしが女学校を卒業したのが十七歳、その頃は娘で働く人など殆どなく、たいていは花嫁修業のため、美しく着飾ってお稽古事通いのあけくれだった。そして昭和十六年十二月八日、太平洋戦争が勃発する。

わたしたちの生活も少しずつ変わっていき、女子挺身隊とか女子勤労奉仕隊とかいう名のもと、陸海軍の司令部などで事務の手伝いに通わねばならないような緊迫した世相になってきた。

わたしは昭和十八年の春、陸軍の神戸聯隊区司令部へ派遣されたが、そこで軍医として勤務していた青年将校「石川禎三」と知り合って恋に落ち、婚約した。けれど半年後、結婚を目前に控えた彼はニューギニアに出征し、一年後、飢えとマラリアと赤痢のため、ジャングルの中でピストルで自決した。しかし戦死の報せが届いたのは終戦後一年半も経ってからであった。

右:山路梓(17歳)

終戦後もわたしたちは引き続き京都にとどまり、海軍の主計中尉として上海にいた兄は無事に還ってきた。石川の悲報が届いたのはもっとあとである。二十歳で婚約したわたしは、そのとき既に二十三歳になっていた。その一年後、それまでのわたしの事情もすべて知っていた人に請われて結婚したものの仲々うまくいかず、わたしも相当の努力をしたつもりだが、ストレスのため心身共に傷つき、二十九歳の時、五歳になる男の子を連れ、西宮市のこの甲東園に住む父母のもとに帰ってきた。しばらくすると、わたしの病気はまるで嘘のように治り、娘時代のように元気を取り戻した。

そうなれば、わたしは子供まで連れて帰ったのだから、何か仕事をしなければ、と考えた。母などはわたしの若さを思って再婚のことも考えていたようだが、わたしの計画の中に結婚という文字はもうなかった。

教えることになんとか自信のあるのはお料理と書道だったが、料理となると両親の家の台所を大改造しなければならない。相当な費用もかかるだろうし、それが完成する間、一家はどこかに仮住居しなければらない。その点、書道なら机を十個ほど大工さんに頼んで新調するだけで始めらる。

「そうだ!わたしはお習字のセンセイになる!」そう決めた。決断すればすぐ実行に移すのが良し悪しは別として私の性格である。生徒は両親が驚くほど早く集まり増えていった。まだ学習塾というものもなく、しかも団塊の世代が育っていく時代だったのだ。女性の弟子も増えて、大人と子供で百人近くも来ていたと思う。

ところが三年、四年と経っていくうち、なぜかわたしの胸のうちに、時々なんともいえぬ虚しさがひろがる時があった。正しく美しい字を教えるというのはいい仕事だし、いつも父母や息子と一緒にいられる。そうは思いながら、わたしは心が満足していないのを感じていた。

「わたしだけの書というものを創りたい。一目みて、山路梓の書とわかるものを・・・・そして個展でそれらを世の中に発表したい。」その想いは日を追うごとに深まっていった。それからは深夜の試行錯誤が始まった。人々が眠っている時間も目覚めていて、さまざまな文字を書いた。良質の画仙紙の反古のなかに埋もれるようにして、わたしらしい文字を書こうと思いつめていた。

手を求めて奥さんに頼みにいくほうが話が早い」と秘策を授けてくださった。運がよかったのだろう。わたしの親友の一人がM夫人と親しかった。

そして半年ほども経ったころ、わたしの初めての個展が実現した。十五点ほどの作品だったが売れるなどとは思ってもみなかったのに、ゆきずりの方が四人も買ってくださった。あまり嬉しかったので今もその方たちのことを覚えている。

始めての個展が先ずは成功裡に終わったわたしの心にまだもう一つの問題がくすぶっていた。小学校のころは永田鶴風先生という有名な先生に五、六年教えを受けたが子供だったので先生の属していらっしゃる会派のことなども知らなかった。しかし書道の仕事にたずさわってから折にふれ垣間見る書壇の在り方は、到底わたしには納得のいくものではなかった。

その頃、友人に誘われて、毎年大阪のM百貨店で展かれる女流書道展へ行ったとき、紹介された中年の書家に「先生はどなた?会派は?」と尋ねられ、「先生にはついていないし、会派にも所属していません。」と答えたところ、呆れた顔をされ、「そんなことで、この世界でやっていけると思っていらっしゃるの?名のある先生について、お金もうんとつぎ込まなければ・・・」と高飛車にいわれたとき、わたしの心は決まった。

「やっぱりそんな世界なのか。では、わたしだけはどこにも誰にも所属しないでやっていこう。わたしにそれができないはずがない。現にこの間の個展も運がよかったとはいえ、どこにも所属していないのにできたではないか。いいえ一人だからこそできたのかもしれない。」コップの中の嵐がきらい、長いものに巻かれるのもきらいな反抗心がわたしの決心のあと押しをした。

DASの代表者はわたしの話を聞くなり何処かに電話をかけていたが、切るや否や「写真家は大阪に東京の土門拳さんと肩を並べる人がいる。その人にはいつでも紹介してあげるから、とにかく今、電話していた人のところへ行って、あなたの考えを聴いてもらいなさい。」とわたしをせきたてた。

「早川良雄さんと言って国際的にも有名な人で忙しくて中々会える人ではないのに、今、運良く事務所におられた。急いでタクシーで行きなさい。」

わたしは何がなんだか分からぬままタクシーを拾い、教えられたガスビルの南側のビルの二階のドアをノックした。挨拶が終って、わたしの考えを話すと、その人は三つ四つ質問したが、「親友に岩宮武二という写真家がいるので、その点は大丈夫、直ぐにご紹介しましょう。」そして言った。

「それでわたしもお手伝いするというわけですか?」わたしは、えっ?と思った。何のことか分からないので聞き返した。

「あのぅ・・・失礼ですが、先生は何のお仕事をなさっていらっしゃいますの?」それを聞くなり相手は何故かとても嬉しそうな表情になった。

「ぼくは商業デザイナーといいましてね、言ってみればしがない図案描きですよ。」デザイナー?・・・図案描き?・・・わたしの頭は混乱した。図案を描く人が何故、わたしの個展を手伝う?・・・わたしは又言った。

「あのぅ・・・もし今度の個展が実現したとしても、わたくしポスターまで作るつもりはないのですけれど・・・」彼は再び参ったなァというような顔をして、何も知らないわたしに分るように二人が協力して作品を作ったあと、それらを人々に効果的に見せるためのディスプレイという仕事の説明をしてくださった。

グラフィックという言葉さえ、まだ殆どの人たちの知らない時代であった。わたしの無礼を笑って受けとめてもらえたのは、彼がすでに大物だった証拠だろう。有名人二人が協力するということで、あれよあれよという間にわたしの第二回目の個展は大変大がかりなものとなり、心斎橋のそごうと、そのあと銀座の松屋でと決まった。個展名は「ニュービジョン・イン・カリグラフィー」。この題名は早川氏が考えてくださった。

前後して、今やその名も世界に轟く具体美術協会の主要メンバーたちとも親しくなり、殊に元永定正さんとの友情は、夫人中辻悦子さん(健在)共々忘れ難い。具体の創立者、吉原治郎さんはじめ、元永定正さん、白髪一雄さん、幼ななじみの村上三郎さん、田中敦子さん、松谷武判さん(健在)山崎つる子さん(健在)、その他、具体とは無関係だが抽象画の元老、津高和一さん、長くパリにいて戻って来た早川さんの親友泉茂さん。

どの一人をとっても大変な芸術家がこの阪神間に綺羅星のごとく集まっていたことになる。今考えてみても贅沢な時代だったと思う。書道家はわたし一人だったが、皆とよく話もしたしお酒も飲んだ。そんな時の彼らの冗談めいたひとことひとことからわたしはそれなりに学ぶものがあり、モダンアート的な『書』に近づいていったのかもしれない。

早川、岩宮の両氏、そして具体の方々もその他の方々も殆んど住所を天国に移されたが、わたしにとってはかけがえのない懐かしい友であり恩人でもある。

そして今回、この本に推薦の言葉をくださった木村重信先生には、わたしの人生の後半の節目節目で数々のご教示や暖かい励ましのお言葉を頂いたことを終世忘れない。

その為、和光での作品は敢えて売ろうとせず大半を残しておいたのだが、やはり人生思うようにならない時期もあり、内外ともに多事多難でニューヨーク行きは実現せず、その代わりのように六十歳の終りから七十歳の始めにかけて、胸の奥深く秘めていたニューギニアで非業の死を遂げた婚約者のことを二冊、自伝的な小説にして出版した。思いもかけずA紙の書評をはじめ各新聞が大きく取り上げてくれたときは、文学界では全く無名のわたしとしては書の個展が成功した時よりもはっきり言って嬉しかった。

辛過ぎて想い出すことを封印してきたのは神か佛かわたし自身かは知らないけれど、書のことでほっと一息ついていたわたしに天上の彼は、もう思い出してくれても大丈夫だよ・・・とでも思ったのか?わたしは今もあの二冊は石川禎三によって書かされたように思っている。そして若いころ教えることだけに何か物足りなさを感じたわたしなのに、今はそのことに生き甲斐を感じて過ごしている。生徒も昔のように多くはなくこの歳にはちょうどの人数だか、その分、落ちついて言葉に出しながら、丁寧に教えることが出来るので、そのせいか短期間に上達する人が多くなり驚いている。時折は揮毫の要望にも応えている。

この作品集を作品だけの固いものにせず、ページをめくってくださる方々にいっときホッとして頂ける柔らか味のあるものにしたいと思いデザイナーの立松直樹さんにお願いした。立松さんとは四十年近くのおつきあいで彼が松下電器にお勤めのころに遡る。その後独立され、文字が必要な時は依頼があった。この作品に全力で取り組んでいただき「本当にご苦労さまでした。ありがとう」と厚くお礼を申しあげる。

そして、孫の真代、真介、その他生徒を始めいろんな方々の協力あってこそこの本が出来たと思っている。改めてこころからお礼を申し上げてペンを措くことにする。

平成二十七年四月

山路梓

(山路梓作品集 雪月花 収録)